周正友的“茶香”路

春和景明,茶山叠翠。位于秦巴山区的西营镇土泉村,800余亩的老茶树在春风中舒展新芽,微风拂过,茶树沙沙作响,仿佛在低声讲述一个由荒芜到繁盛的“点金”故事。清明前后,这里不再沉寂,而是奏响了一曲繁忙的春茶乐章。而这首乐章的“总指挥”,正是村里的老乡贤周正友。他的决心与实干,让这片曾被遗忘的老茶园,真正变成了村民致富的“金叶子”。

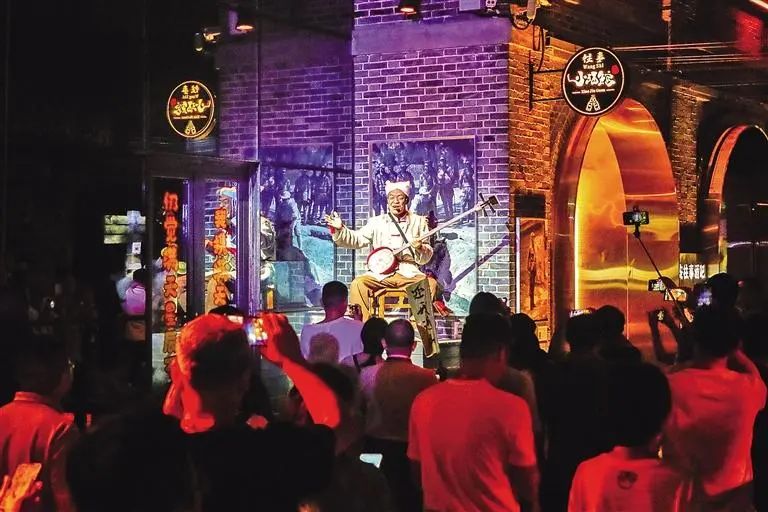

清晨的土泉茶山,薄雾如纱。阳光透过云霭洒向梯田式茶园,茶农们斜挎茶篓,指尖在茶梢上翻飞,一揪一捏,便掐取了茶树最精华的部分。村民谈会香乐呵呵地算着账:“一天能采好几斤新鲜茶叶,一斤按照50元左右进行回收,一天能收入一两百元哩!这多亏了老周带大伙儿干起来。”得益于老茶树的深厚根基,土泉茶叶芽头饱满、叶质肥厚,清明后雨水滋养,茶芽生长迅猛,每天前来采摘的村民可达30人左右。

然而,时光回溯到几年前,这满山翠绿却是另一番景象。上世纪80年代,土泉的老一辈们看准高山茶叶的良好前景,在村五组开辟了300亩高山茶园。但由于投入高、回报慢、管护成本高等因素,这片承载希望的茶园逐渐荒芜,成了压在土泉人心头的一块“心病”。荒草丛生的茶园,像一道无声的叹息,诉说着发展的困境。

转机出现在2018年。看着荒废的宝贵资源,周正友心急如焚,更不甘心。“祖辈们种下的茶树,难道就让它这么荒着?我们未来发展的路在哪里?”他敏锐地意识到,振兴老茶园或许是破局的关键。“守着金饭碗要饭?不行!必须闯条路出来!”他力排众议,果断行动,决定跟着村“两委”班子远赴紫阳焕古镇“取经”。

取经之路并非坦途。在焕古,他们白天跟着茶农上山,记录种植间距;在加工车间一站就是几小时,观察火候控制;晚上围着茶商讨教市场门道。笔记本上密密麻麻记满了技术要点、成本数据和市场分析。正是这次深入茶叶产业链的考察,让他们对标先进找到了差距,也看清了土泉茶“树龄长、叶身薄、茶性烈”的独特优势。“人家能做成,我们凭啥不行?”归途上,周正友攥紧拳头,眼神里燃起了从未有过的光亮。

取回“真经”的周正友,没有片刻停歇。他扑下身子,抢抓“一村一品”发展机遇,打响了一场振兴茶产业的“翻身仗”。树品牌,提价值;扩规模,增效益;建茶厂,延链条;守生态,铸品质。决心化为行动,汗水浇灌收获。在周正友的带领下,土泉村的茶叶产业发生了翻天覆地的变化。

山下茶厂里,茶香四溢。经传统工艺加工的土泉茶,将“树龄长、叶身薄”的优势发挥到极致,汤色清透、香气持久、回味甘冽。当第一批成品茶寄给外地茶商品鉴后,订单电话开始接连不断。一位河北茶商专程赶来,品了一口春茶后拍案叫绝:“这茶有山野气韵,是难得的老树味道!”口碑迅速在茶友圈中传开,土泉茶逐渐供不应求,甚至出现“未出产即被预订一空”的火爆场景。曾经需要四处推销的茶叶,如今成了茶商争相抢购的“香饽饽”。

从荒山茶园到“金叶子”产业,周正友以一股子不服输的韧劲和实干的闯劲,闯出了一条“茶业强、茶农富、茶乡美”的绿色发展新路。这一片片凝聚着汗水的绿叶,不仅串联起生态保护与经济发展的和谐乐章,更浸润着一位基层带头人“点荒成金”的智慧、担当与滚烫初心。(刘焱)

版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。